শুধু একগুচ্ছ সুপারিশ নয়, যেন আগামীর বাংলাদেশের এক সাহসী ইশতেহার পেশ করা হয়েছে প্রধান উপদেষ্টার টেবিলে। বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার থেকে শুরু করে অর্থনীতি, রাজনীতি, স্বাস্থ্য – জীবনের প্রতিটি বাঁকে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার যে রূপরেখা নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন এঁকেছে, তা নিছক প্রশাসনিক পরিবর্তনের আহ্বান নয়, বরং এক দীর্ঘলালিত স্বপ্নের বাস্তব রূপায়নের পথনির্দেশ। এটি শুধু আইন বদলের কথা বলে না, বলে সমাজ বদলের কথা, মনন বদলের কথা; যেখানে প্রতিটি নারী তার পূর্ণ নাগরিক সত্তা নিয়ে বাঁচবে, বৈষম্যহীন এক মানবিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে অংশ নেবে। এই রূপরেখার প্রতিটি প্রস্তাবনার গভীরে লুকিয়ে আছে দীর্ঘদিনের লড়াই, অসংখ্য নারীর অশ্রু ও ঘাম এবং সেইসঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রকে নতুন আলোয় দেখার তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি।

যখন কমিশন বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণে লিঙ্গীয় পরিচয় নির্বিশেষে সমান অধিকারের জন্য ‘অভিন্ন পারিবারিক আইন’ জারির সুপারিশ করে, তখন তা কেবল আইনের ধারা পরিবর্তনের আবেদন নয়, বরং পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করার এক জোরালো পদক্ষেপ। নারীবাদী আইনি তত্ত্ব (Feminist Legal Theory) আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়, আইন কখনোই নিরপেক্ষ নয়; বরং তা বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ক, বিশেষ করে লিঙ্গীয় আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখে ও বৈধতা দেয়। ক্যাথরিন ম্যাককিনন দেখিয়েছেন, আইন প্রায়শই পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি হয় এবং নারীর অভিজ্ঞতা ও বঞ্চনাকে অদৃশ্য করে রাখে বা স্বাভাবিকীকরণ করে। ‘ডমিন্যান্স মডেল’ বা আধিপত্যের মডেলে তিনি দেখান, আইন নারীর উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। অভিন্ন পারিবারিক আইনের প্রস্তাবনা, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইনের প্রয়োজনীয়তা বা ধর্ষণ আইনের সংস্কার – এই সবই সেই আইনি বর্ম ভেঙে ফেলার প্রচেষ্টা, যা নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করে রেখেছে।

কিন্তু নারীর অভিজ্ঞতা তো একক নয়, সরলরৈখিকও নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের এক আদিবাসী নারীর জীবনসংগ্রাম, কিংবা শহরের রাস্তায় লড়াই করা একজন প্রতিবন্ধী নারীর টিকে থাকার যুদ্ধ, অথবা সমাজের চোখে অদৃশ্য গৃহকর্মীর নীরব শ্রম – তাদের প্রত্যেকের বঞ্চনার ধরন ভিন্ন, তাদের অধিকারের চাহিদাও বহুমুখী। এখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে কিম্বার্লে ক্রেনশোর ইন্টারসেকশনালিটির (Intersectionality) ধারণাটি। এই ধারণাটি আমাদের শেখায় যে, লিঙ্গীয় পরিচয়ের সাথে যখন জাতিসত্তা, শ্রেণি, ধর্ম, শারীরিক সক্ষমতা, পেশা বা অঞ্চলের মতো অন্যান্য সামাজিক পরিচয় যুক্ত হয়, তখন বৈষম্যের রূপ আরও জটিল ও তীব্র হয়ে ওঠে। একজন নারী কেবল ‘নারী’ হওয়ার কারণে শোষিত হন না, তিনি একই সাথে তার অন্যান্য প্রান্তিক পরিচয়ের বোঝাও বহন করেন। কমিশনের প্রতিবেদনে যখন আদিবাসী নারীর জন্য মাতৃ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে দোভাষী নিয়োগ বা স্থানীয় নারীদের প্রশিক্ষণের সুপারিশ করা হয়, কিংবা প্রতিবন্ধী নারীর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অভিগম্যতা ও সেবাদানকারীদের সংবেদনশীলতার অভাবকে চিহ্নিত করা হয়, তখন তা ইন্টারসেকশনাল দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন। একইভাবে, যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি ও তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র বা ভোটাধিকার নিশ্চিত করার সুপারিশও এই তত্ত্বের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ – কারণ এখানে পেশা, সামাজিক স্টিগমা এবং লিঙ্গীয় পরিচয় মিলেমিশে এক চরম প্রান্তিক পরিস্থিতি তৈরি করে। এই সুপারিশগুলো প্রমাণ করে, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়তে হলে প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন বঞ্চনার স্তরকে আলাদাভাবে বুঝতে ও সম্বোধন করতে হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন কেবল আইন বা স্বীকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তার জন্য প্রয়োজন বাস্তব জীবনের সুযোগ ও সক্ষমতা তৈরি করা। এখানেই আমর্ত্য সেন ও মার্থা নুসবাউমের সক্ষমতা মূলক অ্যাপ্রোচ বা Capability Approach প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এই অ্যাপ্রোচটি কেবল সম্পদ বা আয়ের বণ্টনের উপর জোর দেয় না, বরং মানুষ বাস্তবে কী ‘করতে’ (doing) বা ‘হতে’ (being) সক্ষম, তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। একজন মানুষের জীবনে সত্যিকারের স্বাধীনতা বা কল্যাণ তখনই অর্জিত হয়, যখন তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনৈতিক মত প্রকাশ, কর্মসংস্থান বা সামাজিক অংশগ্রহণের মতো মৌলিক সক্ষমতাগুলো বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। কমিশনের সুপারিশে যখন খাসজমি বা জলমহালে নারীর অধিকার, আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, STEM শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, কিংবা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণের শর্ত সহজ করার কথা বলা হয় – তখন তা সরাসরি নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধির কথাই বলে। এমনকি গৃহকর্ম ও পরিচর্যার কাজের স্বীকৃতি এবং পরিবারের মধ্যে তার পুনর্বণ্টনের দাবিও এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই অস্বীকৃত ও অসম বোঝা নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে সংকুচিত করে রাখে। সুপারিশগুলো যেন বলছে, নারীকে কেবল কাগজে-কলমে অধিকার দিলেই হবে না, সেই অধিকার প্রয়োগ করার বাস্তব সামর্থ্যও তৈরি করে দিতে হবে।

রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কীভাবে ব্যক্তির শরীর, বিশেষ করে নারীর শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার এক গভীর বিশ্লেষণ হাজির করেন মিশেল ফুকো তার বায়োপলিটিকস (Biopolitics) ও ডিসিপ্লিনারি পাওয়ারের ধারণায়। রাষ্ট্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যবিধি প্রণয়ন, যৌনতার সংজ্ঞা নির্ধারণ ইত্যাদির মাধ্যমে নাগরিকের দেহকে শাসনের অধীনে নিয়ে আসে। কমিশনের প্রতিবেদনে যখন অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান অপারেশন নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়, অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ বা অনিরাপদ গর্ভপাতের ঝুঁকির কথা উল্লেখ করা হয়, কিংবা মাসিক নিয়মিতকরণ সেবার অপ্রতুলতার দিকে ইঙ্গিত করা হয় – তখন তা নারী শরীরের উপর এই ‘দেহরাজনীতি’র প্রভাবকেই স্পষ্ট করে। বাল্যবিয়ে নিরোধ আইনের বিশেষ বিধান বাতিল করে বিয়ের বয়স ১৮ বছরে কঠোরভাবে বেঁধে রাখার সুপারিশও নারীর শরীর ও জীবনের উপর তার নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই সুপারিশগুলো যেন নারীর শরীরকে কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বা চিকিৎসাশাস্ত্রের নিষ্ক্রিয় বস্তু হিসেবে না দেখে, তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারসহ একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

গৃহকর্ম ও পরিচর্যার কাজের স্বীকৃতি এবং পুনর্বণ্টনের যে দাবি কমিশন তুলেছে, তা আমাদের সিলভিয়া ফেডেরিচি বা লিসেল ফোগেলের সোশ্যাল রিপ্রোডাকশন থিওরি বা সামাজিক পুনরুৎপাদন তত্ত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই তত্ত্ব দেখায়, পুঁজিবাদী অর্থনীতি কেবল কারখানার উৎপাদনের উপর দাঁড়িয়ে থাকে না, বরং সেই উৎপাদন চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তিকে প্রতিদিন নতুন করে তৈরি করতে হয় – যার মধ্যে পড়ে খাদ্য প্রস্তুত করা, পরিচ্ছন্নতা, সন্তান লালন-পালন, অসুস্থ বা বয়স্কদের সেবা, মানসিক পরিচর্যা ইত্যাদি। ঐতিহাসিকভাবে এই কাজগুলোর সিংহভাগই নারীরা করে আসছেন, এবং তা প্রায়শই অবৈতনিক বা অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে। অথচ এই ‘সামাজিক পুনরুৎপাদন’মূলক শ্রম ছাড়া অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা একদিনও টিকতে পারে না। কমিশনের সুপারিশ এই অদৃশ্য শ্রমকে দৃশ্যমান করার, তাকে মূল্যায়ন করার এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার এক জরুরি আহ্বান। এটি শুধু নারীর উপর থেকে বোঝা কমানোর বিষয় নয়, বরং অর্থনীতির মূল ভিত্তিকেই নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার প্রচেষ্টা।

নারীর এই সামগ্রিক মুক্তির জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও কাঠামোগত পরিবর্তন। এখানেই আসে ট্রান্সফরমেটিভ কনস্টিটিউশনালিজম বা রূপান্তরকামী সাংবিধানিকতার ধারণা, যা কার্ল ক্লারের মতো তাত্ত্বিকরা ব্যাখ্যা করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, সংবিধান কেবল একটি দেশের শাসনব্যবস্থার মৌলিক নিয়মকানুন নয়, বরং এটি একটি জীবন্ত দলিল, যা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে সমাজকে ক্রমাগত রূপান্তর করতে পারে। কমিশনের প্রস্তাবে যখন সংবিধানে পরিবর্তন এনে নারী-পুরুষের পূর্ণ সমতার নিশ্চয়তা বিধানের কথা বলা হয়, কিংবা জাতীয় সংসদে নারীর জন্য অর্ধেক আসন সংরক্ষিত রেখে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের সুপারিশ করা হয় – তখন তা সংবিধানকে নিছক স্থিতাবস্থা রক্ষার হাতিয়ার না ভেবে, সমাজ পরিবর্তনের এক শক্তিশালী ইঞ্জিন হিসেবে ব্যবহারের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটায়। ৬০০ আসনের সংসদে ৩০০টি আসন নারীর জন্য নির্দিষ্ট করে সরাসরি ভোটের ব্যবস্থা, উচ্চকক্ষে জিপার পদ্ধতিতে নারী-পুরুষের সমানুপাতিক মনোনয়ন, এমনকি ব্যালটে ‘না’ ভোটের বিধান যুক্ত করার মতো প্রস্তাবগুলো প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দেওয়ার ইঙ্গিত বহন করে, যা সত্যিকারের অর্থে এক রূপান্তরকামী পদক্ষেপ।

এই রূপান্তর সম্ভব করার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক জনপরিসরে আলোচনা ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ। ইউর্গেন হাবারমাসের ডেলিবারেটিভ ডেমোক্রেসি বা আলাপনমূলক গণতন্ত্রের তত্ত্ব আমাদের বলে, একটি নীতি বা আইন তখনই বৈধতা ও কার্যকারিতা পায়, যখন তা সকল অংশীজনের মুক্ত ও যৌক্তিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গঠিত হয়। কমিশন যখন তাদের সুপারিশগুলো নিয়ে বিতর্ককে স্বাগত জানায়, সেগুলোকে জনগণের কাছে উন্মুক্ত করার কথা বলে, এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে – তখন তারা এই আলাপনমূলক প্রক্রিয়ার উপরই আস্থা রাখে। অন্যদিকে, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে অ্যানা ফিলিপস বা হানা পিটকিনের ধারণাটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আইনসভায় কেবল নারীর সংখ্যাবৃদ্ধিই (descriptive representation) যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন নারীর স্বার্থ ও অভিজ্ঞতার কার্যকর প্রতিনিধিত্ব (substantive representation) নিশ্চিত করা। সংসদে সরাসরি নির্বাচিত ৩০০ নারী আসন এবং জিপার পদ্ধতির প্রস্তাবনা এই উভয় প্রকার প্রতিনিধিত্বকেই সম্ভব করার পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ন্যান্সি ফ্রেজারের ‘অংশগ্রহণের সমতা’ (parity of participation) ধারণাটির আলোকে দেখলে, এই রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি—এই তিন ক্ষেত্রেই একযোগে কাজ না করলে নারীর মুক্তি অধরাই থেকে যাবে। কমিশনের সুপারিশমালা যেন এই ত্রিবিধ মুক্তিরই এক সমন্বিত রূপরেখা।

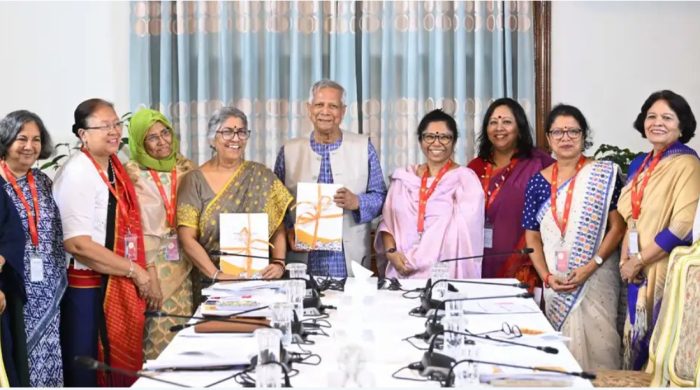

সব মিলিয়ে, নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের এই প্রতিবেদন এক ঐতিহাসিক দলিল। এটি কেবল বাংলাদেশের নারীদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি নয়, এটি একটি ন্যায়ভিত্তিক, সমতাভিত্তিক ও মানবিক রাষ্ট্র গঠনের রূপকল্প। ৪৩৩টি সুপারিশের প্রতিটি হয়তো রাতারাতি বাস্তবায়িত হবে না, অনেকগুলো নিয়ে বিতর্ক হবে, বাধার সম্মুখীন হতে হবে – কমিশন প্রধান যেমনটা বলেছেন, বিতর্ককে তারা স্বাগতই জানান। কারণ এখন সময় এসেছে মুখোশ খুলে কথা বলার, নারীর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসার। ড. ইউনূসের ভাষায়, এটি শুধু নারীদের বিষয় নয়, এটি সার্বিক বিষয়, যা একটি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এমনকি বিশ্বেও উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে। এই সুপারিশগুলো যদি আন্তরিকতা ও সাহসিকতার সাথে বাস্তবায়নের পথে হাঁটা যায়, তবে তা সত্যিই এক নতুন বাংলাদেশের দ্বার উন্মোচন করবে – যে বাংলাদেশ হবে সকলের, সব মানুষের।

সমসমাজে প্রকাশিত প্রতিবেদনের বক্তব্য লেখকের নিজেস্ব। কোন ভাবে সম্পাদকীয় মতামতের প্রতিফলন নয়।