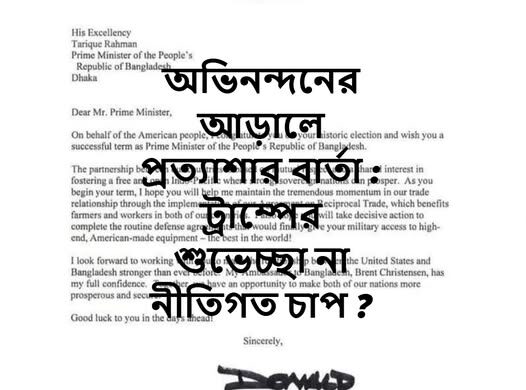

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর তারেক রহমান–কে পাঠানো অভিনন্দন বার্তায় লিখেছেন, তিনি আশা করেন—দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও এগিয়ে যাবে এবং এতে উভয় দেশের কৃষক ও শ্রমিক উপকৃত হবেন। বক্তব্যটি কূটনৈতিকভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর রাজনৈতিক তাৎপর্য গভীর।

‘Agreement on Reciprocal Trade’ নামে যে চুক্তিটি সম্প্রতি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তা হয়েছে জাতীয় নির্বাচনের ঠিক আগে, অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ সময়ে। এ কারণেই চুক্তিটি নিয়ে দেশে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে ট্রাম্প প্রশাসন এক নির্বাহী আদেশে বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের ওপর ‘রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ’ বা পাল্টা শুল্ক আরোপ করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শুল্কহার ছিল ৩৫ শতাংশ। পরে আলোচনার মাধ্যমে তা ২০ শতাংশে এবং সর্বশেষ চুক্তির পর ১৯ শতাংশে নামানো হয়। প্রায় নয় মাস আলোচনা চলার পর চুক্তিটি চূড়ান্ত হয়। কিন্তু পুরো প্রক্রিয়া ছিল গোপনীয়। জনগণ জানত না—কী শর্তে দরকষাকষি হচ্ছে।

চুক্তির বিষয়বস্তু প্রকাশের পর সমালোচকেরা বলছেন, শুল্ক কমানোর বিনিময়ে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিপুল পরিমাণ পণ্য আমদানির প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে—তেল (পেট্রল), তুলা, কৃষিপণ্য, ১৫টি বোয়িং বিমান এবং সামরিক সরঞ্জাম। প্রশ্ন উঠেছে—এসব ক্রয় কি দেশের বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে, নাকি চুক্তির শর্ত পূরণের জন্য? প্রয়োজন না থাকলে ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক চাপ তৈরি হতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেছেন, কিছু ধারা ‘unfair contract terms’–এর উদাহরণ হতে পারে। অর্থাৎ চুক্তির আইনি ও নৈতিক বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন আছে।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো—নির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন আগে কেন এই চুক্তি স্বাক্ষর করা হলো? অন্তর্বর্তী সরকারের মূল দায়িত্ব ছিল নির্বাচন সুষ্ঠু করা ও প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা চুক্তিতে সই করা তাদের ম্যান্ডেটের মধ্যে পড়ে কি না—এ নিয়েই বিতর্ক। একই সময়ে বন্দর ইজারা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা এগিয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর; প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি–রপ্তানি এখান দিয়ে হয়। নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও সেটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শ্রমিকেরা আন্দোলন করছেন, ব্যবসায়ীরা উদ্বেগ জানাচ্ছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যবস্থাপনা সংস্কার করলেই সক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব।

ট্রাম্পের চিঠিতে “রুটিন প্রতিরক্ষা চুক্তি দ্রুত সম্পন্ন” করার প্রত্যাশাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিরক্ষা চুক্তি মানে শুধু অস্ত্র কেনা নয়—প্রশিক্ষণ, যন্ত্রাংশ, প্রযুক্তি ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরতা তৈরি হয়। একই সময়ে চীনের কাছ থেকে ২০টি ফাইটার জেট কেনা ও ড্রোন প্রযুক্তি সহযোগিতার খবরও এসেছে। এতে প্রশ্ন উঠছে—বাংলাদেশ কি ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি বজায় রাখছে, নাকি বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সমান্তরালভাবে বড় অঙ্গীকার করছে?

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়া, চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ভারসাম্য রেখে বহুমাত্রিক কূটনীতি অনুসরণ করেছে। এখন যদি বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা কাঠামো একদিকে বেশি ঝুঁকে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে নীতি–স্বাধীনতা সংকুচিত হতে পারে—এই আশঙ্কা অনেকের। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো—অন্তর্বর্তী সরকারের কি এত বড় বাণিজ্য ও সামরিক অঙ্গীকার করার গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেট ছিল? সাধারণভাবে অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ সীমিত ও প্রশাসনিক। তারা কি দীর্ঘমেয়াদি আন্তর্জাতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে? এই প্রশ্নের স্পষ্ট ব্যাখ্যা সরকার দেয়নি।

চুক্তি স্বাক্ষরে ড. খলিলুর রহমানের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা আছে। পরে তাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়েছে—এ নিয়েও রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তবে এসব অভিযোগ ও সিদ্ধান্তের পেছনে প্রকৃত প্রক্রিয়া কী ছিল, তা সরকারিভাবে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। এখন সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো স্বচ্ছতা। চুক্তির পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করতে হবে। অর্থনৈতিক, আইনি ও কৌশলগত বিশ্লেষণ জনসমক্ষে আনতে হবে। নতুন সরকার চাইলে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে ব্যাখ্যা দিতে পারে—কী শর্তে, কেন এবং কোন জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জাতীয় স্বার্থবিরোধী কিছু থাকলে পুনরায় আলোচনা বা সংশোধনের পথ খোলা রাখা উচিত।

এটি কোনো ব্যক্তিকে আক্রমণের বিষয় নয়; এটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। বাংলাদেশ কি বহুমাত্রিক কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখবে, নাকি কোনো একক শক্তির সঙ্গে গভীর নির্ভরতার পথে যাবে—এই সিদ্ধান্তই আগামী দিনের অর্থনীতি, রাজনীতি ও নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করবে। গণতন্ত্রের অর্থ শুধু ভোট নয়; বড় সিদ্ধান্তের আগে জনগণকে জানানো ও জবাবদিহি নিশ্চিত করাও তার অপরিহার্য অংশ। এখন সেই জবাবদিহিই সবচেয়ে প্রয়োজন।

সারা বছর ভারতীয় আধিপত্যবাদ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র ভাষণ ও স্লোগান শোনা গেছে। কিন্তু এখন অনেকের মনে প্রশ্ন জাগছে—ভারতের প্রভাব নিয়ে এত আপত্তি থাকলে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সাম্প্রতিক বিস্তৃত বাণিজ্য ও কৌশলগত চুক্তি নিয়ে একই মাত্রার বিতর্ক কেন দেখা যাচ্ছে না? এটি সরাসরি অভিযোগ নয়; বরং নীতিগত সামঞ্জস্যের প্রশ্ন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া চুক্তির কিছু শর্ত বাংলাদেশের পক্ষে ভারসাম্যপূর্ণ কি না, তা গভীরভাবে পর্যালোচনা প্রয়োজন। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় এই চুক্তির সূচনা হওয়ায় ড. ইউনূসের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। একইভাবে ড. খলিলুর রহমানের ভূমিকাও আলোচনায় এসেছে। এখন যদি নতুন সরকার সেই ধারাবাহিকতাই বজায় রাখে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে—নীতিগত পরিবর্তনের যে প্রত্যাশা ছিল, সেটি কতটা বাস্তবায়িত হলো?

এখানে বিষয়টি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নয়; বরং নীতি-কেন্দ্রিক। যদি ড. ইউনূসের সময় নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো এবং বর্তমান সরকারের অবস্থানের মধ্যে বড় কোনো পার্থক্য না থাকে, তাহলে জনগণ জানতে চাইতেই পারে—এই ধারাবাহিকতা কি পূর্বনির্ধারিত ছিল, নাকি পরিস্থিতির চাপে নেওয়া সিদ্ধান্ত? আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেট। একটি নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেওয়ার শুরুতেই যদি এমন কিছু সিদ্ধান্ত বহাল রাখে বা এগিয়ে নেয়, যা নিয়ে জনমনে বিতর্ক আছে, তাহলে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। বিতর্ক হওয়া গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অংশ। কিন্তু সেই বিতর্কের উত্তরও যুক্তি ও তথ্য দিয়ে দেওয়া জরুরি।

সবচেয়ে প্রয়োজন স্বচ্ছতা। যদি চুক্তিগুলো সত্যিই দেশের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থে হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থনৈতিক, কৌশলগত ও আইনি যুক্তি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা উচিত। কোন খাতে কী সুবিধা মিলবে, কী ঝুঁকি আছে, কীভাবে সেই ঝুঁকি মোকাবিলা করা হবে—এসব পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিলে অনেক সন্দেহ দূর হবে। একইভাবে পররাষ্ট্রনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের কৌশল। ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, চীন বা অন্য যে কোনো শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক—সবই জাতীয় স্বার্থের আলোকে মূল্যায়ন হওয়া উচিত। একটির সমালোচনা করে অন্যটির বিষয়ে নীরব থাকা হলে নীতির ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

গণতন্ত্রে আস্থা তৈরি হয় খোলামেলা আলোচনা ও জবাবদিহির মাধ্যমে। ভিন্নমত থাকবেই, কিন্তু রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের পেছনের যুক্তি যদি স্পষ্ট থাকে, তাহলে রাজনৈতিক উত্তেজনার জায়গা কমে আসে। তাই এখন সবচেয়ে প্রয়োজন তথ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা ও নীতিগত স্বচ্ছতা—যাতে জনগণ বুঝতে পারে, সিদ্ধান্তগুলো আবেগ বা চাপের নয়, বরং সুপরিকল্পিত জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে।