এক সময় নিউ ইয়র্ক ছিল সাধারণ মানুষের স্বপ্নের শহর—যেখানে শ্রমজীবী পরিবাররা পরিশ্রম করে একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন গড়তে পারত। বিশ শতকের মাঝামাঝি মেয়র ফিওরেলো লা গার্ডিয়ার নেতৃত্বে শহরে প্রচুর ইউনিয়নভুক্ত চাকরি, সুলভ আবাসন, পার্ক, খেলার মাঠ ও এক মানসম্মত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে শিল্পখাতের পতন ও আর্থিক অব্যবস্থাপনার কারণে শহর দেউলিয়ার মুখে পড়ে। সংকট মোকাবিলায় সামাজিক খাতে কাটছাঁট হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি চালু হয়, আর সরকারি হাসপাতালের তহবিল কমে যায়। এরপর বেসরকারি খাতের প্রভাব বাড়তে থাকে—শহর হয়ে ওঠে ব্যবসা ও আর্থিক শক্তির কেন্দ্র। ১৯৮০-এর দশকে ওয়াল স্ট্রিটের উত্থানে অর্থনীতি চাঙ্গা হলেও, ধনীদের দখলে চলে যায় শহরের প্রাণকেন্দ্র। বাড়ির দাম ও জীবনযাত্রার খরচ আকাশছোঁয়া হয়ে পড়ে। ২০০৩ সালে মেয়র ব্লুমবার্গ নিউ ইয়র্ককে “বিলাসবহুল পণ্য” বলে বর্ণনা করেছিলেন—যা আজ আরও বাস্তব। এখন এমনকি মধ্যবিত্তরাও বাড়ি কেনা, সঞ্চয় বা ছুটি কাটানোর মতো সাধারণ স্বপ্নগুলোও অধরা মনে করে। এই পরিবর্তিত শহরে মি. মামদানির উত্থান নতুন এক রাজনৈতিক বাস্তবতা তুলে ধরেছে। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দক্ষ প্রচারণার মাধ্যমে মুসলিম, দক্ষিণ এশীয়, কৃষ্ণাঙ্গ ও লাতিনোসহ বিস্তৃত ভোটারগোষ্ঠীকে একত্র করেছেন। তাঁর প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে সেই শিক্ষিত, উচ্চআয় শ্রেণিও, যারা আজ নিজেদের আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছে।

আজকের নিউ ইয়র্ক এক “জাদুর শহর”—যেখানে সাফল্যের ঝলক আছে, কিন্তু অর্থনৈতিক ভাবে স্বচ্ছন্দে বসবাস ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। জোহরান মামদানির জয় শুধু একজন মুসলিম বা অভিবাসী রাজনীতিকের জয় নয়—এটি নিউ ইয়র্কের নতুন সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন। মামদানি সেই কঠিন বাস্তবতার মুখে এক বিকল্প স্বপ্ন দেখাচ্ছেন—একটি শহর, যেখানে অর্থনৈতিক সুযোগ ও সামাজিক ন্যায়বিচার সবার নাগালে থাকবে। মামদানির প্রধান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে ছিল: ১) বিনামূল্যে গণপরিবহন, ২) বাসা ভাড়া কমানো ও আবাসন সমস্যার সমাধান, ৩) সকল শিশুর জন্য বিনামূল্যে ডে কেয়ারের ব্যবস্থা করা এবং ৪) সিটির মালিকানাধীন গ্রোসারি দোকান বা মুদি দোকান চালু করে দাম সর্বসাধারণের নাগালে রাখা।

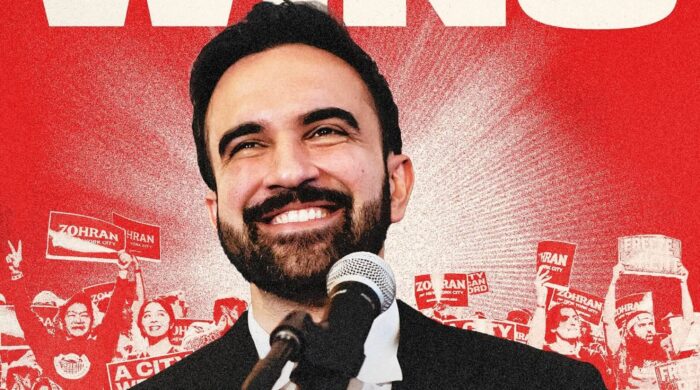

আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানি বিজয়ী হয়েছেন। এই জয়ে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক আনন্দ ও উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। এই আনন্দের মূল কারণ মামদানির ধর্মীয় পরিচয়—তিনি একজন মুসলিম। নির্বাচনের শুরু থেকেই মামদানি তার মুসলিম পরিচয়কে সামনে আনতে চেষ্টা করছিলেন। জনমোহন রাজনীতিতে ধর্মীয় পরিচয় অনেক সময় জনপ্রিয়তা বাড়ানোর একটি কার্যকর পদ্ধতি। মামদানি একজন অস্বাভাবিকভাবে ক্যারিশম্যাটিক নেতা। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণা চালানোর এক বিশ্বমানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি সংগঠিত করেছেন সেইসব মুসলিম ও দক্ষিণ এশীয় ভোটারদের, যাদের শহরের মূলধারার রাজনীতি এতদিন উপেক্ষা করেছিল। ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতির কারণে লাতিনো ও দক্ষিণ আমেরিকানদের মধ্যে যে ভয় ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল, সেই প্রেক্ষাপটে মামদানি কৃষ্ণাঙ্গ ও লাতিনো ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। এছাড়া প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুয়োমোর প্রতি মানুষের ক্ষোভ থেকেও তিনি রাজনৈতিকভাবে লাভবান হন। ইসরায়েলবিরোধী মনোভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর ফিলিস্তিনপন্থী অবস্থানও নিউইয়র্কবাসীর বড় অংশের কাছে জনপ্রিয়তা পায়, যা প্রচলিত রাজনীতির ধারার বিপরীতে দাঁড়ায়। এই সব কারণ মিলিয়ে মামদানির জয় নিশ্চিত হয়।

মুসলিম মামদানি

আমেরিকার নিউয়র্ক শহরের মেয়র হিসাবে জোহরান মামদানি জয় লাভ করেছেন। এই জয়ে বাংলাদেশের মুসলিমরা আবেগে ভাসছেন। এই উচ্ছাসের কারণ মামদানির ধর্ম ইসলাম বা তার “মুসলিম” সত্ত্বা। মামদানির নির্বাচনের শুরু থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্যে তিনি যে একজন মুসলিম এই বিষয়টি সামনে আনার চেষ্টা করছিলেন। জনতুষ্টি বাদের চর্চার উত্তম পথ হিসাবে মুসলিম পরিচয় যথেষ্ট কার্যকরী।

মামদানি একজন অস্বাভাবিকভাবে ক্যারিশম্যাটিক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণা চালানোর এক বিশ্বমানের উদাহরণ তৈরি করেছেন। মুসলিম ও দক্ষিণ এশীয় ভোটারদের সংগঠিত করেছেন—যাদের শহরের মূলধারার রাজনীতি দীর্ঘদিন উপেক্ষা করেছিল। ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি লাতিনো- দক্ষিণ আমেরিকানদের মধ্যে ভীতি ও ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। এই পটভূমিতে কৃষ্ণাঙ্গ ও লাতিনো ভোটারদের আস্থা অর্জন করেছেন। মামদানি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুয়োমোর বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ থেকেও তিনি লাভবান হন। ইসরায়েল বিরোধী মনোভাবের সঙ্গে মিল রেখে তাঁর ফিলিস্তিন-সমর্থনমূলক অবস্থানও নিউ ইয়র্কবাসীর এক বড় অংশের কাছে জনপ্রিয় হয়, যা প্রচলিত রাজনৈতিক প্রথাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। এইসবই মামদানির জয়কে নিশ্চিত করেছে।

মামদানি সাধারণের ভোটে জিতেছেন , মুসলিম, ভারতীয় , উগান্ডায় জন্ম এই সব কিছু যেমন সত্য তেমনি এই পরিচয় গুলো আত্ম পরিচয়ের সংকটকে সামনে নিয়ে আসে। ব্রিটেনের স্বল্পকালীন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ঋষি সুনাক। এর আগে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের হিন্দু ধর্মাবলন্বীরা বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়েছেন। প্রযুক্তির দুনিয়ায় বড় বড় প্রতিষ্টান গুলোতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। এই সব পদ পদবীর বর্ণনায় কিন্ত ‘ হিন্দু ‘ পরিচয় সামনে নিয়ে আসা হয় না। এদের পরিচয় ‘ ভারতীয় ‘ বা ভারতীয় বংশোদ্ভুত। মামদানির ক্ষেত্রেও ‘ভারতীয় বংশোদ্ভুত’ পরিচয় হওয়া ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু এর বিপরীতে ‘ মুসলিম ‘ পরিচয়কে উর্দ্ধে তুলে ধরছেন মডারেট -সংস্কার মুক্ত মুসলমান। মডারেট মুসলিমরা সব সময়ই আত্ম পরিচয়ের সংকটে ভোগে। এই সংকট নিজেদেরকে মানুষ পরিচয়ের চেয়ে সাম্প্রদায়িক পরিচয়কে প্রাধান্যে নিয়ে আসে। মডারেট মুসলিমরা দাবী করে থাকে পৃথিবীতে ধর্মের ভিত্তিতে ঘৃণা ভেদাভেদের বিপক্ষে। এরাই আবার নিজেদের সম্প্রদায়গত পরিচয়কে তুলে ধরে অসাম্প্রদায়িক সাজতে চায়। মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ পুরস্কার পেলে, নির্বাচিত হলে সেটা হয় মুসলিম হিসেবে উপস্থাপন করে সাম্প্রদায়িক বিভাজন টানা হয়। এই প্রবণতা বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের।

পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমার জনক বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। বিশ্বে মুসলিমদের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকায় আব্দুস সালামের নাম উঠে আসে। আব্দুস সালাম কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের। কিন্ত পাকিস্তানে আব্দুস সালাম ও কাদিয়ানীরা অমুসলিম হিসাবে বিবেচিত এবং ঘৃণা ও নির্যাতনের শিকার। আব্দুস সালামের কবরকেও মুসলিমরা গুড়িয়ে দিয়েছে।

কমিউনিস্ট মামদানি !

আমেরিকার ট্রাম্প জোহরান মামদানিকে কমিউনিস্ট হিসাবে তকমা দিয়েছেন। আমেরিকার রাজনীতিতে ‘ কমিউনিস্ট ‘ এক ধরণের গালি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে আমেরিকা সহ পুঁজিবাদী বিশ্বের দেশে দেশে যে কোন প্রতিবাদ – প্রতিরোধের মধ্যে শাসক শ্রেণী ‘ কমিউনিস্ট ‘ ষড়যন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব আন্দোলনের সাথে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রায়শঃই কোন সম্পর্ক ছিল না। তৎকালীন শীতল যুদ্ধের সময় আমেরিকা সোভিয়েত রাশিয়া বিরোধী রাজনীতির নেতৃত্বে ছিল। আমেরিকাতে কখনোই কমিউনিস্ট আন্দোলন ব্যাপক ভীত গাড়তে পারেনি। তবে শাসক শ্রেণী সব সময়ই যে কোন আন্দোলনের মধ্যে ‘ কমিউনিস্ট ‘ গন্ধ খুঁজে ফিরতো। এই ধারাতেই আমেরিকার রাজনীতিতে শাসক শ্রেণীর হাতে ‘ কমিউনিস্ট ‘ একটি গালি হিসাবে ব্যাবহৃত হয়ে থাকে। শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন অংশ নিজেরা পরস্পরকে হেয় করতে ‘কমিউনিস্ট’ গালি হিসাবে ব্যাবহার করে আসছে। ট্রাম্প অতি দক্ষিণপন্থী হিসাবে জোহরান মামদানিকে কমিউনিস্ট তকমা দিয়েছেন। এই তকমার সাথে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট আন্দোলন বা ভাবাদর্শের কোন সংযোগ নেই। ট্রাম্প ও মামদানি উভয়ই চিন্তা ও প্রয়োগে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট বিরোধী।

ডেমোক্রেটিক সোস্যালিস্টস

ডিএসএ কিন্তু বেশ পুরোনো সংগঠন৷ আগেও একাধিকবার নিউ ইয়র্কের মেয়র পদে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসাবে ডিএসএ সদস্যরা জয়ী হয়েছেন। । কয়েক বছর আগ পর্যন্ত ডিএসএ পরিচালনা করতেন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা। বার্নি সার্ন্ডার্স এর নির্বাচনের সময় থেকে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা দল ছেড়েছে। বিভিন্ন বামপন্থীরা যোগ দিয়েছে।

জোহরান মামদানি ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসাবে নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে লড়ছেন। তবে তিনি নিজেকে ডেমোক্রেটিক সোস্যালিস্টস হিসাবে পরিচয় দিতে অধিকতর আগ্রহী। ডেমোক্রেটিক সোস্যালিস্টস – ডিএসএ একটি রাজনৈতিক ঐক্য। বিভিন্ন ধারার মত ও পথের মানুষ এই দল -বা ঐক্যে যোগ দিতে পারে। একই সাথে অন্য দলের সক্রিয় সদস্য হিসাবে কাজ করতে পারতে। ডেমোক্রেটিক সোস্যালিস্টস – ডিএসএ এর মধ্যে পরিবেশবাদী গ্রীন পার্টি , বিভিন্ন ধারার ছোট ছোট মার্ক্সবাদী গ্ৰুপ ব্যাক্তিগত ভাবে দলগত ভাবে সক্রিয়। বড় দলের মধ্যে ঢুকে নিজেদের রাজনীতির প্রচারের মাধ্যমে সেই দলটিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা অতি পুরানো ‘বামপন্থী ‘ রাজনৈতিক কৌশল। এই কৌশলের শুরু কোথায় তা খুঁজে বের করা দুস্কর। তবে এই ধারাকে ‘এন্ট্রিইজম’ অনুপ্রবেশ বলা হয়ে থাকে। ইউরোপ আমেরিকার রাজনীতিতে এই কৌশলের বহুল প্রয়োগ রয়েছে। ১৯৩০ এর দশকে স্তালিনবাদের উত্থানের যুগে দেশে দেশে বলশেভিক-ট্রটস্কিপন্থীরা এই কৌশলের প্রয়োগ করেছেন। ‘এন্ট্রিইজম’ অনুপ্রবেশ এর সফলতা – সম্ভবনা সংকট একটি পৃথক আলোচনার বিষয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধত্তোর কালে ইউরোপ- আমেরিকা – ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে বলশেভিক ট্রটস্কিবাদীরা বিভিন্ন স্তালিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে কাজ করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাময়িক বিকাশ ঘটলেও দীর্ঘ মেয়াদি সাংগঠনিক সুফল বয়ে আনতে পারেনি। ভারতীয় উপমহাদেশে ‘ এন্ট্রিইজম- অনুপ্রবেশ ‘ এর রাজনীতির ইতিহাস বেশ পুরানো। এক সময় কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি বা ফরওয়ার্ড ব্লকের সক্রিয় সদস্যরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হতেন। উদ্দেশ্যে জাতীয় কংগ্রেসের নীতিকে প্রভান্বিত করা ও একই সাথে কর্মী সংগ্রহ করা। পাকিস্তান পর্বে কমিউনিস্ট পার্টির আওয়ামী লীগ বা ন্যাপের সদস্য হতেন। ‘এন্ট্রিইজম- অনুপ্রবেশ ‘ এর সফলতা নাই বললেই চলে।

‘এন্ট্রিজম’ কতটা সফল বা ব্যর্থ—তা নিয়ে বিতর্ক আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ইউরোপ, আমেরিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ট্রটস্কিবাদীরা স্তালিনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে কাজ করেছে। সাময়িকভাবে কিছু সাফল্য এলেও দীর্ঘমেয়াদে তারা বড় কোনো সাংগঠনিক সুফল পায়নি। ভারতীয় উপমহাদেশেও ‘এন্ট্রিজম’ কৌশলের ইতিহাস পুরনো। একসময় কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি বা ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা কংগ্রেসের ভেতরে থেকে কাজ করতেন, উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসকে প্রভাবিত করা এবং নিজেদের কর্মী সংগ্রহ করা। পাকিস্তান আমলেও কমিউনিস্ট পার্টির অনেকে আওয়ামী লীগ বা ন্যাপের সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। কিন্তু এই কৌশল দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর ফল আনতে পারেনি—এটা এখন প্রায় স্বীকৃত সত্য।